最初に言わせて頂きますが、 競馬予想サイトはステルスマーケティングを行っていると断言します。

何故そういったことが言えるのかを今回解説させて頂きます。

つまおじ

うまゆき

ステルスマーケティングとは

そもそもステルスマーケティング(ステマ)とは、消費者に広告であると明記せずに宣伝や販促行為を行うことで、日本では近いものとして「やらせ」や「サクラ」などが存在しています。

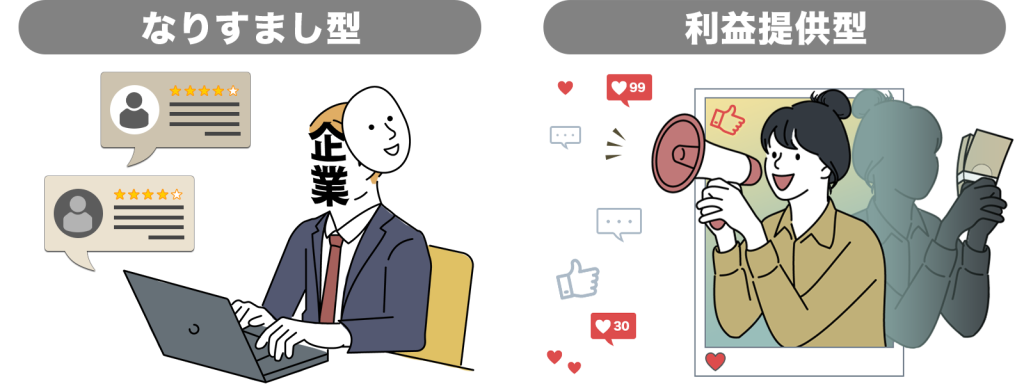

ステマはネット広告以外でも使用されることがあり様々な手法があるため、一概にこの宣伝方法はステマだと断言することはできませんが、インターネットやウェブメディアで利用されるのは主に「なりすまし型」や「利益提供型」の2種類に分けられます

なりすまし型

なりすまし型のステマは、一般消費者になりすまして口コミなどで好意的な反応を行ったりライバル企業の悪評を書き込むなどと言った行為があります。

利益提供型

利益提供型のステマは、有名人やインフルエンサーといった影響力を持っている人に対して報酬を渡して広告宣伝を依頼し、報酬を貰っているにも関わらず、そのことを明らかにせずに宣伝を行うことがあります。

どちらの種類も日本で問題になったことがあり、なりすまし型は2012年に食べログにてヤラセ業者が口コミ代行営業を飲食店にしたことによって発覚した通称「食べログ騒動」が有名です。

利益提供型については、2011年に起きた「ペニーオークション詐欺事件」において発覚し内容としては複数の芸能人が報酬を受け取っていたのにも関わらず、 広告であることを隠し自身が書いていたブログでオークションサイトへ誘導する記事を投稿していました。

この事件は詐欺事件から発覚したという部分と様々な有名人がブログで紹介をしていたという点に置いて、 全国ニュースにもなり「ステルスマーケティング」という言葉が広まりました。

上記の事例以外でも日本でステルスマーケティングが判明した事例は数多くあり、ニュースなどで報じられていたため騙されてないけどステルスマーケティングに関わっていた商品やサービスについて知っていると言う人も少なくないと思います。

アフィリエイト広告とステマは何が違う?

よくネット広告として名前を聞くのが「アフィリエイト広告」。

このアフィリエイト広告とステマは何が違うのでしょうか?

アフィリエイト広告の特徴として「宣伝を行い、その成果との引き換えで報酬が発生する」という点があります。

つまり宣伝を行ったとしても宣伝効果=成果が無い限りは報酬が発生することがなく、「広告であることが明確である」という点がステマとは大きく違います。

勿論「広告であることが明確ではない」アフィリエイト広告はステマに当たるため、もしそういった広告を見かけた際や今後アフィリエイト広告を行おうと考えている方はこの点をしっかりと留意しておきましょう。

競馬予想サイトとステルスマーケティングの関係

ここまでステルスマーケティングについて基本的な情報とその問題点について解説しましたが、 ここからは競馬予想サイトとのステマの関係性について解説していきたいと思います。

世の中には1000を超える競馬予想サイトが存在しており、どの競馬予想サイトも数々の口コミが投稿されています。

しかしどんな競馬予想サイトでも口コミに書かれているのは

「このサイトで高額配当がこのくらい当たった!」

「無料予想が当たってたし次は高額な情報買ってみます!」

「ここは調子がいいから参加してみます」

などと言った持ち上げるような発言ばかりです。

ここで考えて欲しいのが競馬で勝てる人間の割合です。

競馬というのはおよそ9割以上の人間が不的中となり、残りの1割の人間が莫大な配当を手にすることが出来るようになっています。

本当に毎回競馬予想サイトが的中させていたとしたら、高額な配当が生まれるはずもないと考えるのが正しいでしょう。

これらの事を踏まえるとネット上に溢れている口コミは大方嘘の書き込みであることが考えられます。

この嘘の口コミというのは何を目的に書かれているのかと考えると一番に上がってくるのは競馬予想サイトへの集客効果を狙った自作自演の口コミである可能性です。

現に私が競馬予想サイトの運営を行っているとしたら、確かにそういった口コミを各所で書いて集客を狙うことを考えると思います。

こうした口コミは上記でも紹介したステルスマーケティングのなりすまし型に該当します。

更に競馬予想サイトを持ち上げるような口コミが多いのが、その競馬予想サイトを高評価している検証サイトです。

この検証サイトもステルスマーケティングの対象として考えられます。

様々な検証サイトを見てみると優良評価にされている記事に記載されているURLの後ろにアフィリエイトコードがついていることがあります。

アフィリエイトコード

アフィリエイトコードとは、登録してきたユーザーがどの広告媒体から流入があったのかを判別するために使用されるURL末尾のパラメータのことです。 自分のサイトからどれくらいのアクセスを流したかなども確認することが出来て大変便利なため、アフィリエイトコードとしてだけではなく、URL末尾のパラメータは競馬予想サイト以外にも色んなサイトで様々な使われ方がしております。

もっとも、このURL末尾のパラメータをアフィリエイトコードとして使っている場合は、明らかに「広告目的」で作成されている記事であるというのが考えられるため、競馬検証サイトが貼っているリンクにURLパラメータが付いていた場合は「広告であることを隠して広告を行っている記事」である可能性が高く、アフィリエイトコードとして使用しているものと考えるのが自然です。

※あくまで問題なのはステルスマーケティングであり、アフィリエイトそのものが悪なわけではありません。

もちろん前述の通り、このURL末尾のパラメータの使用用途は広告用途であるアフィリエイトコード以外にも複数存在しているため、一概にアフィリエイトコードがついている=その全てが広告だとあまりにも雑過ぎますが、 競馬検証サイトにおけるURL末尾のパラメータがついているサイトのみが優良評価されているという露骨すぎるものは、明らかに「利益提供型」のステルスマーケティングをしている記事だと判断できることでしょう。

このように競馬予想サイトはステルスマーケティングを利用し、利用者を増やそうと日々ステマを行っています。

ステマはどこに問題があるのか

ステマには一体どのような問題があるのでしょうか?

様々な問題点がありますが、まず第一に消費者が商品やサービスを正しく選択できなくなってしまうという点があります。

商品やサービスといったものを購入・利用する際に必ずと言っていいほど広告を目にすると思います

広告であれば多少の誇張があるだろうと消費者は考えてから商品・サービスの選択を行いますが、 ステルスマーケティングが行われてしまうと消費者は「別の消費者」がレビューを行っていると考えて参考にします。

つまり、ステルスマーケティングが行われている商品があると消費者の商品やサービスの選択に影響が出てしまうというのが1つ目の問題点です。

更に問題があるとすれば、「景品表示法に違反する」という点があります。

日本では2023年10月1日から景品表示法の「不当表示」にステルスマーケティングが含まれるようになりました。

以前までは明確な定義もされないまま法的にも禁じられていませんでしたが、2023年10月からは規制がかかるようになりました。

もし、ステルスマーケティングを行っていた場合は、広告を依頼した事業者側に消費者庁から再発防止を求める措置命令が下ります。

この段階で事業者名が公表されるため、企業のブランドイメージや商品のイメージが損なわれます。

また、この措置命令に従わなかった場合、2年以下の懲役、300万円以下の罰金またはそのどちらもが科せられます。

この規制で対象となるのは広告を依頼する事業者側となり、口コミなどを投稿したインフルエンサーなどはこちらの規制の対象にはなりません。

しかし、投稿した側もステルスマーケティングに加担したということから厳しい目で見られるようになると考えられます。

ステルスマーケティングのグレーについて

景品表示法違反になるようになったステマですが、実はまだまだグレーゾーンと言えるような部分が残っています。

例えば口コミをつけることでクーポンやポイントを貰えるというキャンペーンを一度目にしたことがあると思います。

一見ステルスマーケティングのように見えるため規制対象になりそうな気もしますが、これは投稿者側が自由に文章などを投稿できるのでステルスマーケティングとは言えません。

もし「評価を最高にして欲しい」などの投稿内容に指定があるとステマ規制に引っかかりますが、 投稿内容に指定して無かったとしても「投稿前に口コミを店員に見せる」などと言ったマイナスな評価が付けづらい状況下になっているとステマ規制に引っかかる可能性があります。

一つの側面だけを切り取ってステマかどうかの白黒をつけるのは至難の業ですが、様々な要素を加味して総合的に判断することでステマになっているかどうかを判断するため、 グレーな部分と言わざるを得ない行為には加担しないようにした方がいいでしょう。

つまおじ

うまゆき

つまおじ

海外でのステルスマーケティングに関する規制

海外では日本よりも早く規制が発生しており、例えばアメリカでは2009年に広告に関するガイドラインを改定を行いました。

内容は「商品・サービスのレビューや口コミを行う人の間の関係の有無と金銭のやりとりの有無を開示する義務」が新設されました。

また、日本とは違いインフルエンサーなどの広告を行う側にも禁止事項が設けられています。

アメリカ以外にもEUでは「不公正取引方法指令2005」にてステマも規制対象となっています。

また問題となる取引方法を具体的に示す「ブラック・リスト」と呼ばれるものが存在しており、

① 商品を販売促進するためにメディアの編集コンテンツを使用し、かつ、その販売促進のために事業者が代金を支払ったにもかかわらず、そのことをコンテンツの中でまたは消費者が明確に見分けることができる映像もしくは音声によって明確にしないこと(記事広告)(項目11)

② 検索結果内の商品のランキング上位を達成するための有料広告であることまたは特別な支払をしていることを明確に開示することなく、消費者のオンライン検索クエリに検索結果を提供すること(項目11a)

③ 事業者が、自己の商業、事業、手工業もしくは職業に関係する目的で行為しないとの虚偽の主張をし、もしくはそのような印象を与えることまたは自己が消費者であるとの虚偽の表示をすること(項目22)

④ 実際に商品を使用し、または購入した消費者からのものであることを確認するための合理的かつ比例的な措置を講じることなく、商品のレビューがそのような消費者によって提供されたことを示すこと(項目23b)

⑤ 商品を宣伝する目的で、虚偽の消費者レビューもしくは推奨または不実の消費者レビューもしくは社会的推奨を投稿し、または別の法人もしくは自然人に投稿させること(項目23c)

といった内容のものが書かれた5項目が挙げられています。

EUはこのようにステルスマーケティングを各段階で規制していますが、もし仮にこの5項目に該当しない場合だとしても法の趣旨を踏まえ、不公正な取引に当たるかを判断します。

また、上記で挙げたEU加盟国・アメリカ・日本を除くOECD加盟国でGDP上位9各国である ・中国 ・インド ・イギリス ・カナダ でもステルスマーケティングに対する規制が存在しているため、ステマが外国でも悪質な行為だと認識されているのか伝わったと思います。

また、上記で挙げたEU加盟国・アメリカ・日本を除くOECD加盟国でGDP上位9各国である

- 中国

- インド

- イギリス

- カナダ

でもステルスマーケティングに対する規制が存在しているため、ステマが外国でも悪質な行為だと認識されているのか伝わったと思います。

何故ステルスマーケティングを行うのか

ステルスマーケティングは発覚すれば違法扱いになりますが、それ以外にもステマに関係していた商品やサービス、それらを提供している企業への信頼が失われます。

信頼を失った企業は今後新たなサービスや商品を出したとしてもステマを疑われるため、その信用を回復するまでに時間がかかり結果としては損失が大きくなってしまいます。

そんなことが起きるとわかっているのにも関わらず、ステルスマーケティングがなくならないのでしょうか?

まずなくならない理由として考えられるのが「かかる宣伝費用に対しての効果が高い」ということが考えられます。

ステルスマーケティングにはバンドワゴン効果というものが強く関係されています。

バンドワゴン効果

バンドワゴン効果というものは「多数の支持があるものなら良いものであると感じて支持したくなる」効果のことを指しており、「他の人が持っているものと同じものが欲しい、同じことをしたい」という他人との同化心理にも訴えかけることになります。

ステルスマーケティングではこのバンドワゴン効果を利用するため、「人気がある・流行っている」という部分を企業が意図的に生み出すようにします。 更に有名なインフルエンサーを起用することで他人との同化心理にも働きかけることが出来るため、高い効果が見込めます。

下手に広告を流すだけよりも消費者心理に直接働きかけるバンドワゴン効果があるステマを利用した方が広告効果が高いと考えられます。

もう一つ考えられる理由として「そもそもステルスマーケティングであるということに気が付いていない」というものです。

広告を行う側が施策を行う際に、その施策がステマに引っかかるかどうかの認識が甘く気が付かないうちにステマ広告を行ってしまうというものがあります。

実際ある芸能人がグルメ番組で紹介し、絶賛していた料理店が実は自分がオーナーを行っているお店だったということがあり、ステマではないかという疑惑が起こり騒動となりました。

当の芸能人にはステマを行っていた認識がなかったがために起きたことして騒動への謝罪していました。

このように広告を行う側の認識不足によって意図せずステマが起きてしまうということがあります。

今後の広告スタイルとその影響について

日本でも規制が始まったステルスマーケティングは今後広告にどのような影響を与えるのでしょうか?

ステマ規制にはグレーな部分が存在しますが、そういった部分を広告会社は出来るだけ回避することが求められ、誠実な広告を作成することが考えられます。

知らずにステマを行ってしまった場合でも消費者庁でも事業者名を公表されるため、どのような広告方法がステマに当たるのかの部分をきちんと知っておく必要があります。

これらの事を考えると、広告というものを今まで以上に慎重な運用を行う必要が出てくるため広告を行う側からすると負担が多くなりそうですが、他の広告も同じ土俵になることからフェアな広告競走を出来るようになるという面もあります。

まとめ

今回の記事ではステルスマーケティングについての解説を主に行ってきました。

日本でも度々問題になってきたステマですが、2023年10月から規制が行われたことにより今後はステマ記事はどんどん減少していくことが予想されます。

競馬予想サイトの広告にはステマと思われるものが多いため、今後どのような広告に切り替わっていくのかステマ広告を行い続けるのかどうか 当サイトではしっかりと調査を行い、新たな手口などが判明した場合は周知を行いたいと思っております。

つまおじ

うまゆき

つまおじ

うまゆき